Ya lo sabemos, nos lo enseñaron en la escuela: la Historia –con mayúscula- es una sucesión continua de puntos en el tiempo que sólo admite hitos, pequeñas o grandes señales que marcan segmentos de una global continuidad permanente. Lo aprendimos en Ciencias Sociales de quinto grado: la Historia es una línea irreversible, una cronología de edades: la Edad Antigua, nacida 4000 años previos al parto del Mesías; la Media aparecida gracias a la barbarie del siglo V de nuestra era; la Moderna, alumbrada con las primeras luces del décimo quinto siglo y la Contemporánea, fruto de esa cesárea sangrienta de las revoluciones.

Ya lo sabemos, nos lo enseñaron en la escuela: la Historia –con mayúscula- es una sucesión continua de puntos en el tiempo que sólo admite hitos, pequeñas o grandes señales que marcan segmentos de una global continuidad permanente. Lo aprendimos en Ciencias Sociales de quinto grado: la Historia es una línea irreversible, una cronología de edades: la Edad Antigua, nacida 4000 años previos al parto del Mesías; la Media aparecida gracias a la barbarie del siglo V de nuestra era; la Moderna, alumbrada con las primeras luces del décimo quinto siglo y la Contemporánea, fruto de esa cesárea sangrienta de las revoluciones.

Me lo explicó muy bien la Vieja de Historia, cuando ella tenía largos 40 y yo apenas 16, y todavía no existía el power point y las líneas de tiempo se pintaban con los cantos de cuatro tizas de colores. E hicimos además el cuadro sinóptico, para que no quedaran dudas de que a cada etapa pasada le corresponde una –y sólo una- determinada forma de organización social, económica, política y cultural, unida con flechas al grueso de la línea.

Lo supe entonces y lo ratifiqué en cada uno de los manuales de historia que fotocopié para los trabajos prácticos: cada edad tiene una forma de pensar, a cada época le toca una mentalidad –una y sólo una-.

En la Antigüedad, al parecer, sólo pensaban los griegos. Allí hubo una cuna donde los helenos arroparon las primeras formas del amor sincero a la sabiduría. Hasta entonces, la razón era una extrañeza en potencia que habitaba en los quinientos centímetros cúbicos de cavidad craneana de los primitivos, sin cumplir función alguna, más que albergar el impulso que los condujo, primero, a cazar y recolectar la flora y la fauna y, después, a descubrir que los animales y las plantas se regían por leyes de la naturaleza. Fueron austrolopitecos, homo habilis, homo erectus y hasta neandertales con seseras más grandes y, aunque la razón nunca les estuvo vedada, la tenían como un ornato que recién empezó a usar una elite de pueblos protoeuropeos bañados por el Mediterráneo.

Todos los indicios parecen indicar que los primitivos no racionalizaban, que se dejaban llevar por mitos pintorescos a partir de los cuales explicaban desde la relación entre una danza de la lluvia y la caída de las gotas, hasta el temor a las fuerzas oscuras que controlaban desvariadamente la realidad. Mitos garabateados en las cuevas junto a símbolos que, de tan irracionales como complejos, los científicos aún no han podido descifrar. Filosofía barata expresada en ritos para incrementar la abundancia de las tierras, los ríos, los mares y las hembras, celebraciones anticipadas a la adoración de los variados dioses y a la conclusión inexorable de la existencia de uno solo.

Según constaba en mis borrosas fotocopias, ni las almas de los pueblos originarios de África, ni de América, ni de Oceanía buscaron las causas primeras antes que los griegos. Fueron éstos los iniciáticos, los que en un largo soliloquio se preguntaron y respondieron honestamente sobre el principio, sin otro interés más que la verdad del ser. Los romanos sí pensaron, pero bien poco, robándoles metafísica, ética y política a los atenienses para convertirlas en ideas del Imperio de Occidente o, mejor dicho, de Roma, que era lo único occidental que se conocía, que más que el oeste era el centro, porque los izquierdos siempre son relativos, siempre se está al occidente de algo que se considera central y los romanos eran lo más nodal de todo el tronco histórico.

Después vino la Edad Media y lo bueno se terminó, por eso es media esa edad. La edad ni, ni la chicha, ni la limonada, ni el fu, ni el fa. Una transición traumática que sólo existió en Europa. Los aborígenes de nuestro continente por suerte no la padecieron, allí se estuvieron sin pensar aunque esperando en un punto fijo del horizonte el arribo de los barcos con los beneficios del progreso. Desde que llegaron, cruzando el famoso Estrecho de Bering, nuestros ancestros permanecieron en retraso, frenados en una antigüedad sui generis sin cosmovisión griega. Por eso se comían entre ellos, adoraban al Sol, conocían perfectamente el calendario y se maravillaban con las pirámides hechas por seres inteligentes que debieron ser extraterrestres.

Pero concentrémonos en Europa, que es donde verdaderamente se evolucionaba o, con más precisión, en algunas partes del continente viejo en las que se alcanzó a pensar. Allí, siempre siguiendo mis fotocopias, la manija la tenía el cristianismo. Dios –el cristiano- era el centro del mundo, de las charlas, de las culpas, del poder, del arte, del pecado, de los bienes y los males. El medieval no piensa entonces, el Absoluto pensaba por él, lo piensa. ¿Quién se anima a negar hoy que el pensamiento tiene períodos de evolución, que van desde los rudimentos míticos al saber científico, y que algunos se quedaron atascados en el medio, en la oscuridad que no vio la luz de la modernidad, esa partera de la razón? Qué mejor entonces que el adjetivo medieval para denostar cualquier idea oscurantista que se oponga a la interpretación racional.

Llegó la modernidad intelectual gracias a Dios o, a decir verdad, gracias a los bárbaros que voltearon a la Roma occidental y gracias a la Razón que, como nos enteraremos, vino a rivalizar con la fe, eso irrazonable que sostenía la existencia del ente todopensante. Es la nueva luz, aunque hay que mencionar –sin bajarle el precio- que no era tan flamante que digamos, en gran parte fungía como un revival de los viejos temas conocidos de las islas griegas. Estamos históricamente renacidos y a partir de allí vamos derechito sin escalas a pensar y luego existir, sin más dogma que ese. Nos daremos cuenta, más temprano que tarde, de cosas que ni los salvajes en estado de naturaleza, ni los maravillosos lampiños griegos y romanos habían descubierto: la certeza del pensar, de la propiedad privada negada por los medievales, de la política más o menos absoluta, de la centralidad del hombre y de las bondades de la invasión del resto del mundo para expandir el conocimiento.

Fue entonces lo de la discusión del “huevo de Colón”, en realidad lo de la “teta” del navegante genovés. Tantas veces nos enseñaron que, para el pensamiento del siglo XV, la tierra era plana, sostenida por cuatro elefantes que hacían equilibrio pisándole el caparazón a una tortuga planetaria. Pero no era así, sólo la gran mayoría ignorante no se dejaba controlar por la racionalidad y utilizaba imágenes tan bellamente literarias como lejanas de lo empírico. Para los eruditos ya estaba claro que el planeta era esa esfera deformemente achatada en los polos que sigue siendo.

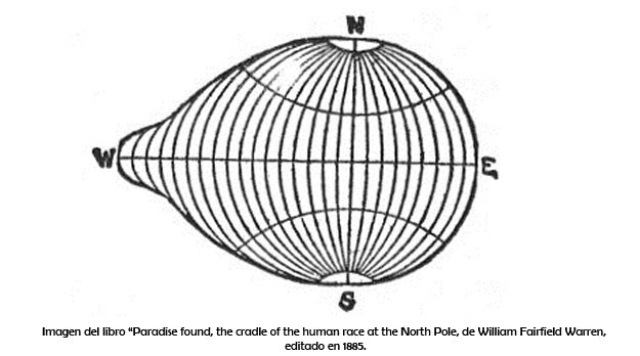

El ya viajado Colón, en una carta enviada a los Reyes Católicos en 1498, describió a la Tierra con estas palabras: “Yo siempre creí que la Tierra era esférica (…) Mas ahora he visto tanta deformidad que, puesto a pensar en ello, hallo que el mundo no es redondo en la forma que han descrito, sino que tiene forma de una pera que fuese muy redonda, salvo allí donde tiene el pezón o punto más alto; o como una pelota redonda que tuviere puesta en ella como una teta de mujer, en cuya parte es más alta la tierra y más próxima al cielo…”

Y embarcados en recorrer la mama, Colón y su banda de eurocéntricos nos trajeron las ideas de la época made in Viejo Mundo, nos recogieron del atraso para amontonarnos en los espacios vacíos de la línea de tiempo, en cuya puerta de entrada había un cartel de espejos coloridos que decía: “¡Bienvenida América a la Historia Universal”. Una bandera con ese “enhorabuena” salpicado por la sangre de los millones de aborígenes que los tíos españoles asesinaron por oro, por poder, por superioridad moral, racial y divina, apoyados siempre en la visión epocal.

Porque ahora es fácil decir que aquello fue un genocidio, pero si pudiéramos viajar en el tiempo e hiciésemos una encuesta, 10 de cada 10 humanistas nos dirían que matar indios está muy bien. Claro, no tendríamos que consultar a las mujeres ni a los indígenas, bastaría el puñadito de hombres ibéricos adelantados por las mercedes reales. Los otros todavía no eran personas, no pensaban y sin pensamientos tampoco hay dignidad. No existía entonces el pensamiento de la época de los indígenas, no sería pertinente preguntarle a los indios: ¿está usted de acuerdo con que se lo mate?, porque ellos carecían de la posibilidad racional de comprender conceptos tan elementales como vida y muerte, bien y mal. Y además hablaban lenguas irracionales que no se entendían nada, eran caníbales y cortaban las cabezas de sus hermanos para adorar a falsos dioses. Preguntarles hoy a los indios sobre sus mentalidades de entonces sería una indagación absurda, fuera de contexto.

Por lo tanto, cada uno de los cuestionamientos éticos sobre el pasado se invalidan bajo el paraguas del “pensamiento de la época”, ese argumento que cancela cualquier discusión extemporánea. Todos pensaban lo mismo, según mis fotocopias de Historia, el sentido común estaba de acuerdo con quemar vivos a los nativos, despedazarlos a dentelladas de perros, violar a las mujeres, degollar a sus niños y aniquilar cualquier forma de organización. Bueno…, en realidad no todos prestaron consenso hegemónico, algunos patalearon como el cura Bartolomé de las Casas, quien denunció la destrucción de la Indias por parte de una tiraría infernal española. Pero Fray Bartolomé no era la gente, era un loco, eso era, un loco exagerado, hiperbólico, un homosexual obsesivo -como lo descalificó Juan José Sebreli, en el libro El asedio de la modernidad-. Nadie más parece haber reflexionado como Las Casas, todos eran socios honorarios del club Conquistadores de América.

Llegaron las carabelas -primero tres, luego cientos- con las ideas que agitaron a sablazos las cabezas míticas de los indios y de un tris soliviantaron el tránsito americano de lo antiguo a lo moderno.

Nuestro mundo no era así, fue el pensamiento dominante el que lo hizo teta.